최책임은 어떻게 생각하세요.?

우리가 여기서 해 볼 수 있는 게 뭘까요?

우리의 역할은 어디까지라고 볼 수 있을까요?

직속 임원과의 회의, 끊임없이 질문을 받는다.

담당자로서는 참 죽을 맛이다.

아니, 생각해 보면, "질문"의 힘은 참 대단한데,

나는 왜 이렇게 불편한걸까?

담당자이어서 그런걸 수도 있겠다 싶은데, 그게 다는 아닌 것 같다는 생각도 든다.

팀원들하고 이야기를 하면서도 이런 "답없는"질문은 대부분 답을 안하고 있었던 것 같다.

'좋은 질문','나를 돌아보는 질문'을 하고 받게 되는 라이프 코칭에서도 나는 이런 질문을 하는 것도, 받는것도 참 어려웠던 기억이 났다.

그래서 그랬을까? 나는 코칭의 거의 1세대임에도 불구하고 코칭 자격이 없다.

진단검사에서 근거를 찾다.

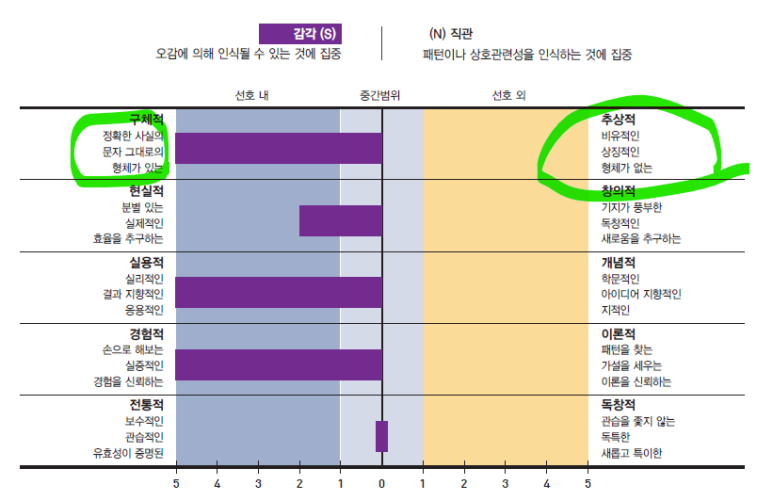

최근 버크만 검사에 대해 공부하고 행하다 보니, 이와 연관해서 설명이 된다.

나는 "숫자"에 강한 사람이었다.

어릴때부터 나는 숫자가 좋았다.

고등학교때, 잠이 오면 수학 문제를 풀었다. 풀면 딱 답이 나오는 것이 좋았다.

(그래서 나는 국어가 제일 싫었는지도 모르겠다. 지금도 답없는 인문학은 어려운듯)

그리고 친구들 전화번호는 다 외우고 다녔고, 한번 들은 친구들의 주민등록번호나 학번은 거의 외웠던 듯 하다.

이렇듯, 나는 답이 정해져 있는 걸 좋아했다.

그러니, 답없는 문제는 참 나에게 어려웠던거다.

아. 생각해 보니 MBTI에서도 그랬던 듯 하다

감각과 직관에서 .. 추상적이고 비유적인건 영 나한테 맞지 않았다.

구체적이고 형체가 있는 것들을 선호한다는 이야기

이렇게 진단검사를 통해 나를 한번 더 발견해 본다.

그렇게 생각했던 나의 이유를 알며, 메타인지를 늘려간다.

진단검사가 다 맞아?

진단검사는 나를 알아가는 툴이고 가능성의 툴이다.

"나는 이런 사람이라서 이렇게 해 볼 수 있겠다" 라고 써야지.

"나는 이런 사람이라서 이걸 못해" 라고 쓰면 안된다.

말장난 같지만, 그래서 나는 답없는 것 보다는 답이 딱 떨어지는 일이나 생각을 하면 더 잘 할 거라는 이야기다.

첫째. 내가 할 수 있는 걸 먼저 제안해 봐라.

회사에서 일을 한다면

어떤 답없는 일을 받았을때, "난 이거 못해요" 라고 하는 것 보다,

"제가 이런 부분에 대해 남들보다 좀 늦습니다. 혹시 제가 이 문제에 대한 자료를 찾아 볼까요?"

라고 먼저 제안하는 것이 필요하다.

둘째. 나의 강점은 변하지 않는다는 것을 인정하라.

우리 팀장이 나한테 그런 말을 하셨다.

"장표 만들고, 기획하는거 , 그거 다 생각하는거지, 그 생각을 그 안에다 펼쳐놓기만 하면 되는거야"라고.

한마디 덧붙이셨다 "많이 안해봐서 그래, 계속 해 봐야 늘지"

속으로 그랬다

'그게 그렇게 쉬운건 팀장님이 그걸 잘해서에요, 그리고 저.. 지금 15년째 기획하는 부서입니다' 라고

내가 국영수사과 (미안하다 옛날 세대라..)를 수우미양가..를 맞았다.

그럼 뭔 공부를 해야 할까?? 과학? 사회?? 아니 , 다 해야 하지.

학생때는 다 해 봐야 하는게 맞다, 내가 뭘 잘하는지 모를 수 있으니까. 가능성이 있으니까.

근데 40세가 됐는데 성적이 저렇다? 그럼 뭘로 먹고 살아야 할까?

국어로 먹고 살아야 한다는건 당연한거 아닌가?

언제까지 "과학도 잘해야해" 라고 하면서 과학에 목메고 있을것인가?

'일상인으로서 > 일상_생각,정리,감사' 카테고리의 다른 글

| 148. 이렇게까지 해야할 필요가 있을까? 생각될때까지. (22) | 2025.09.28 |

|---|---|

| 147. 기꺼히 감내해야 하는 것들. [만족지연능력] (1) | 2025.09.27 |

| 145. 왠지 맘에 드는 사람, 왠지 맘에 들지 않는 사람. (0) | 2025.09.25 |

| 143. 인생은 결국 역본능. (0) | 2025.09.23 |

| 142. 그냥 다시 시작하면 돼. (0) | 2025.09.22 |